Passer le cap des 50 salariés est une étape stratégique: le seuil marque le déclenchement d'obligations sociales et légales qui structurent le dialogue social, renforcent la protection des salariés et imposent de nouvelles pratiques en gestion des RH

Pour transformer cette évolution en opportunité, les employeurs ont tout intérêt à anticiper ces changements afin de sécuriser leur conformité et éviter les sanctions

Nos experts RSM décryptent les principales et nouvelles obligations qui s'imposent aux entreprises

Passer le cap des 50 salariés est une étape stratégique pour une entreprise. Ce seuil marque le déclenchement d'un ensemble d'obligations sociales et légales qui structurent le dialogue social, renforcent la protection des salariés et imposent de nouvelles pratiques en matière de gestion des ressources humaines. Pour transformer cette évolution en opportunité, les employeurs ont tout intérêt à anticiper ces changements afin de sécuriser leur conformité et éviter les risques de sanctions.

Rappel des principales obligations sociales de base :

Le non-respect de ces obligations légales et réglementaires est susceptible d'entraîner des sanctions financières, administratives, ainsi que de potentiels contentieux avec vos salariés

Nos experts Kim Scheffer et Loïc Wira, décryptent les principales et nouvelles obligations qui s'imposent aux entreprises. Les obligations présentées ci-dessous viennent s'ajouter à celles déjà mentionnées ci-dessus.

Les obligations liées à la représentation du personnel

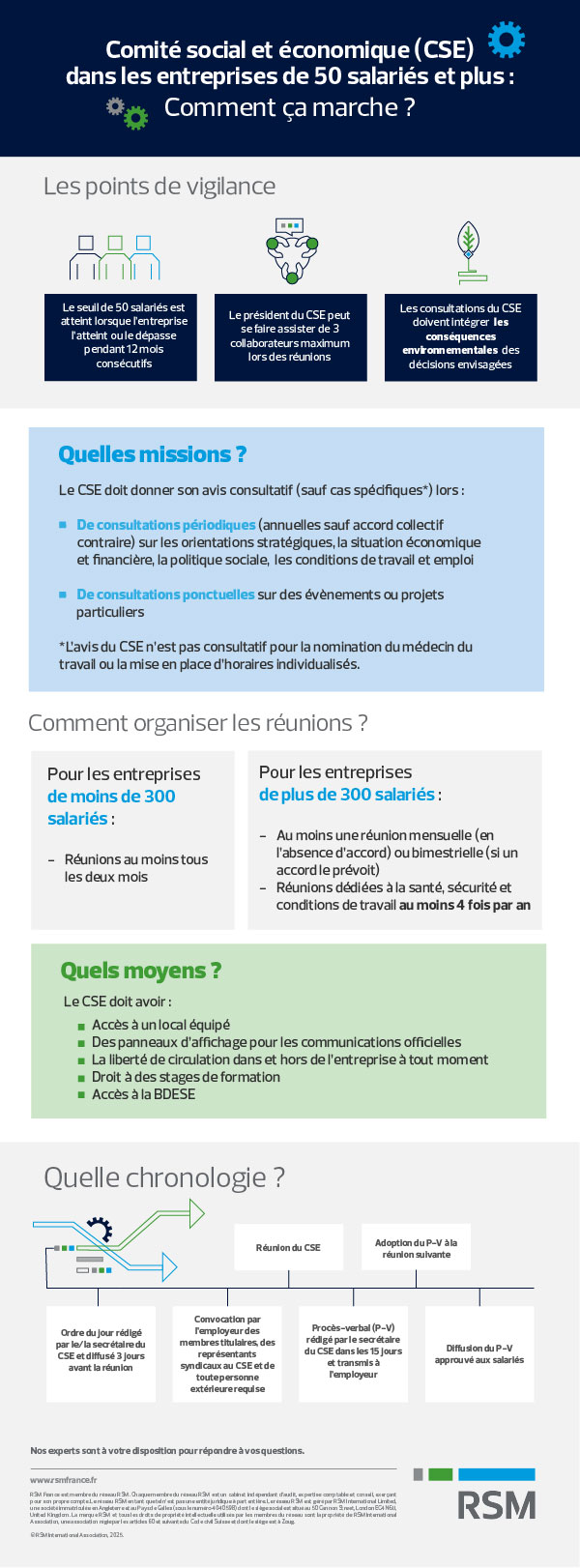

Mise en place obligatoire du CSE

La mise en place du Comité social et économique (CSE) est obligatoire pour les entreprises d'au moins 11 salariés (article L.2311-1). Cependant, le franchissement du seuil des 50 salariés - pendant douze mois consécutifs - entraîne un élargissement des attributions du CSE, qui doit notamment être consulté sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, ainsi que sur la politique sociale de l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés comptant au moins deux établissements distincts, un comité social et économique (CSE) doit être instauré dans chaque établissement, ainsi qu'un CSE central à l'échelle de l'entreprise.

La composition du CSE varie selon l'effectif: pour une entreprise de 50 à 74 salariés, la délégation du personnel comprend 4 membres titulaires et 4 suppléants.

Le CSE se réunit tous les mois ou tous les deux mois selon l'effectif, avec la possibilité d'aménagement par accord. Le nombre d'heures de délégation dépend de l'effectif.

Les représentants sont élus pour un mandat de 4 ans, sauf accord collectif prévoyant une durée comprise entre 2 et 4 ans. Ce changement de cadre impose à l'employeur d'anticiper les élections professionnelles et d'adapter l'organisation interne pour répondre aux nouvelles obligations légales.

Missions légales du CSE à partir de 50 salariés

Les compétences du CSE s'exercent à divers degrés - récurrent, ponctuel ou exceptionnel - et couvrent des domaines stratégiques tels que le droit du travail, la santé et la sécurité au travail, l'environnement, ainsi que, plus récemment, la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Pour les entreprises ayant franchi le cap des 50 salariés, voici la liste des missions et compétences supplémentaires :

→ Réunions récurrentes

Le CSE se réunit régulièrement afin de maintenir un dialogue social permanent entre employeur et salariés. Parmi ses missions:

- Présentations des réclamations individuelles et collectives:

Le CSE est l'interlocuteur privilégié des salariés pour faire valoir leurs revendications relatives à l’application du Code du travail, des conventions collectives et des accords d’entreprise.

- Consultations obligatoire - le comité est consulté périodiquement sur des sujets majeurs:

L'organisation du temps de travail (horaires, congés, heures supplémentaires);

Les conditions de travail (sécurité, ergonomie, charge de travail);

La politique sociale, l'emploi et la formation professionnelle

Ces consultations se déroulent généralement lors des réunions mensuelles légales, garantissant un suivi régulier des enjeux sociaux.

→ Réunions exceptionnelles

Dans certaines circonstances particulières, le CSE est saisi afin de donner son avis ou d'accompagner les salariés dans des démarches spécifiques:

- Licenciement économique collectif : la consultation préalable du CSE est une condition légale avant toute décision de l’employeur;

- Reclassement d’un salarié inapte : le comité est consulté pour émettre un avis sur les possibilités de reclassement conformément aux prescriptions médicales;

- Discrimination et harcèlement : le CSE joue un rôle d’assistance aux salariés victimes, en les orientant vers les recours juridiques appropriés.

Droits d'alerte du CSE: il dispose de plusieurs droits d'alerte lui permettant d'intervenir rapidement face à des situations à risques: - Atteintes aux droits des personnes (discrimination, harcèlement, atteinte aux libertés individuelles);

- Danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs;

- Risque grave pour la santé publique ou l'environnement;

- Droit d'alerte économique

→ RSE

Depuis l’entrée en vigueur de la directive CSRD et de la loi DDADUE du 30 avril 2025, les entreprises soumises aux obligations de reporting extra-financier doivent consulter le CSE sur les informations de durabilité prévues aux articles L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du Code de commerce.

Cette obligation concerne principalement les grandes entreprises, c’est-à-dire celles comptant plus de 250 salariés, réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros ou détenant un total de bilan excédant 20 millions d’euros, ainsi que les sociétés cotées, à l’exception des micro-entreprises cotées. Elle s’applique également, de manière progressive, à certaines petites et moyennes entreprises cotées. Les entreprises de plus de 50 salariés qui ne sont pas cotées ne sont concernées par cette consultation que si elles appartiennent à un groupe consolidé soumis à ces obligations de reporting extra-financier.

La consultation du CSE doit intervenir au moins une fois par an, dans le cadre d’une des trois grandes consultations récurrentes obligatoires : orientations stratégiques, situation économique et financière ou politique sociale de l’entreprise. En dehors de ce cadre, aucune obligation générale de consultation du CSE n’est prévue pour chaque décision opérationnelle liée aux enjeux de durabilité.

Par ailleurs, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE bénéficie du droit à expertise, lui permettant de se faire assister par un expert-comptable ou un expert en santé, sécurité et conditions de travail.

Aussi, le comité peut désormais engager sa responsabilité civile et saisir la justice.

L'avis de nos experts:

Si les dispositions légales sont extrêmement contraignantes pour obliger les employeurs à échanger avec leur CSE avant toute décision stratégique ou que ce dernier l’informe de toute dérive, nous vous conseillons de prendre le temps d’analyser l’ensemble de ces obligations pour les transformer en opportunité. En effet, si vous arrivez à instaurer une relation de confiance avec votre CSE sous réserve d’une dynamique réciproque, cela constitue un atout majeur pour l’entreprise.

Moyens de fonctionnement du CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le Comité social et économique (CSE) bénéficie de moyens matériels, financiers et humains adaptés à ses missions.

→ Moyens matériels

L’employeur doit notamment mettre à disposition un local dédié, des équipements et un accès à un panneau d’affichage pour faciliter la communication avec les salariés.

Il est également recommandé de prévoir un espace numérique sécurisé, par exemple sur l’intranet de l’entreprise, pour permettre au CSE de diffuser ses informations de manière accessible. Par ailleurs, la mise à disposition d’une ligne téléphonique ou d’une adresse e-mail dédiée facilite les échanges entre élus et salariés, notamment en contexte de télétravail ou sur des sites multiples.

→ Moyens financiers

Deux budgets distincts encadrent la gestion du CSE.

- Un budget de fonctionnement, fixé à 0,2 % de la masse salariale brute, constitue une subvention obligatoire versée par l’employeur. Il permet de financer les besoins liés au fonctionnement courant du comité, comme les réunions, les formations des élus, l’expertise, l’achat de matériel ou encore les actions de communication.

- Un budget des activités sociales et culturelles (ASC), qui finance les actions en faveur des salariés destinées à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés et couvrent un large éventail d’avantages : billetterie à tarifs préférentiels (chèques-vacances, tickets de cinéma, parcs de loisirs), aides aux loisirs, soutien scolaire, organisation de voyages ou d’événements tels que l’arbre de Noël, des tombolas ou des animations en entreprise.

Le budget des ASC n’a pas de caractère obligatoire. Son montant est en principe fixé par accord d’entreprise ou résulte d’un usage. À défaut d’accord, la contribution de l’employeur ne peut être inférieure à celle versée l’année précédente.

Ces deux budgets sont juridiquement séparés. Le budget de fonctionnement ne peut en principe être utilisé pour financer les ASC, sauf transfert exceptionnel encadré par la réglementation. Le CSE doit également veiller à une gestion rigoureuse et à une répartition équitable des avantages entre les salariés.

→ Droit à la formation

Par ailleurs, la formation des membres titulaires du CSE, essentielle pour l’exercice de leurs fonctions en matière économique, sociale et de santé, sécurité et conditions de travail, est financée séparément par l’employeur. Cette prise en charge garantit aux représentants du personnel les compétences nécessaires.

La rédaction d’un règlement intérieur propre au CSE est l’opportunité de matérialiser toutes les règles et moyens de fonctionnement.

L'avis de nos experts

Bénéficier d’un CSE actif, proposant des avantages et des activités aux salariés est un moteur d’amélioration des conditions de travail et d’engagement des collaborateurs. Les actions du CSE peuvent devenir un moyen de fidéliser les salariés présents et une véritable vitrine à exposer lors des recrutements.

Découvrez notre infographie sur le CSE

Les obligations sociales à formaliser en interne

Le règlement intérieur: un cadre obligatoire à renforcer

Depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, le règlement intérieur devient une pièce maîtresse de l'organisation interne à partir de 50 salariés. L'effectif des 50 salariés doit être atteint pendant 12 mois consécutifs. Ce règlement intérieur d'une entreprise doit intégrer les éléments suivants:

- les règles générales de discipline ainsi que la nature et l'échelle des sanctions applicables;

- les mesures de santé et de sécurité, incluant les consignes d'utilisation des équipements, des protections et des substances dangereuses;

- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être mobilisés à la demande de l'employeur pour restaurer des conditions de travail sûres lorsque celles-ci sont compromises;

- les droits de la défense des salariés en cas de procédure disciplinaire;

- les dispositions contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes;

- la protection des lanceurs d'alerte.

L'employeur - qui est responsable de l'élaboration ou de la modification du document - doit obligatoirement consulter son CSE afin de recevoir son avis. Le règlement intérieur peut s'appliquer- même si le CSE ne l'a pas approuvé - mais il doit indiquer sa date d'entrée en vigueur.

Aussi, l'employeur doit déposer le règlement intérieur auprès du greffe du conseil des Prud'hommes - dont son entreprise dépend - mais doit aussi en faire la publicité (par exemple: via intranet de l'entreprise ou par affichage dans les locaux).

→ Intégration du droit à la déconnexion

Depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion s'est mis en œuvre dans les entreprises.

Le droit à la déconnexion vise à préserver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Il s'inscrit dans une logique de prévention, encourageant ces derniers à ne pas utiliser les outils numériques professionnels en dehors de leurs horaires de travail.

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, ce sujet doit être abordé lors des Négociations annuelles obligatoires (NAO). En l'absence d'accord avec les représentants syndicaux, l'employeur est tenu d'élaborer une charte fixant les modalités d'application de ce droit.

Par ailleurs, il lui incombe de mener des actions de sensibilisation auprès des salariés et de mettre en place des dispositifs concrets pour favoriser le respect de la déconnexion.

L'avis de nos experts:

Outre les rappels législatifs obligatoires, le règlement intérieur peut être un excellent moyen de rappeler les règles de bonne conduite afin de diminuer les comportements "irritants" et établir une base solide pouvant légitimer une sanction.

Les entretiens professionnels

L’entretien professionnel est une obligation légale inscrite dans le Code du Travail depuis 2014. Il doit être réalisé tous les deux ans dans toutes les entreprises, pour chaque salarié, quel que soit son contrat ou son temps de travail.

Le contenu de l’entretien est fixé soit par accord collectif, soit par l’employeur en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise. Cet entretien porte sur l’évolution professionnelle et le maintien de l’employabilité.

En cas de manquement, les entreprises d’au moins 50 salariés risquent un abondement de 3 000€ sur le compte CPF de chaque salarié concerné, doublé si le versement n’est pas effectué. Ce non-respect peut engager la responsabilité de l’employeur.

Découvrez notre article dédié aux entretiens professionnels et nos conseils pour les réaliser

L'avis de nos experts:

La bonne tenue de ces entretiens peut vous permettre de découvrir les envies d'évolution de certains salariés, que cela soit une évolution verticale ou vers un tout autre domaine de compétence.

L'absence de tenu des entretiens professionnels peut devenir une faille. Par exemple: un salarié sanctionné pour insuffisance professionnelle ou faute pourrait se défendre en indiquant un manquement de l'employeur dans l'organisation de ces entretiens, de sa formation, etc.

Les accords à mettre en place

→ Accord et index Egapro

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont aussi l’obligation de négocier un accord sur l’égalité professionnelle. L’accord peut être établi pour une durée fixe ou indéterminée. L’employeur doit néanmoins relancer les négociations chaque année, ou à la date prévue par l’accord de méthode, et ce au plus tard tous les quatre ans.

Cet accord doit fixer des mesures concrètes pour réduire les écarts de rémunération, améliorer l’accès des femmes aux postes à responsabilité et favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

En l’absence d’accord avec les partenaires sociaux, l’employeur doit élaborer un plan d’action unilatéral. Ce document, déposé auprès de la Dreets et publié sur le site de l’entreprise, précise les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les actions prévues pour atteindre l’égalité professionnelle.

Aussi, les entreprises doivent calculer et publier leur index égalité professionnel femmes-hommes, ou index Egapro. Cet index est obligatoire pour toutes les entreprises d’au moins 50 salariés. Chaque année, avant le 1ᵉʳ mars, elles doivent calculer leur score à partir de 4 ou 5 indicateurs (écart de rémunération, augmentations, promotions, congé maternité, hautes rémunérations) et publier les résultats sur leur site web et sur la plateforme du ministère du Travail. Ces données doivent également être intégrées à la BDESE et communiquées au CSE. En cas de score inférieur à 75/100, des mesures correctives doivent être définies et publiées. À défaut de publication ou en cas de résultat insuffisant pendant 3 ans, une sanction financière pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale est encourue.

Découvre comment calculer et décrypter l'index Egapro

L’avis de nos experts :

Le gouvernement a confirmé en mai 2025 que l’index égalité professionnelle sera entièrement refondu courant 2026 pour application en 2027 afin de se conformer aux dispositions européennes concernant la transparence des rémunérations. Ce futur index étant en discussion avec les partenaires sociaux, il devrait être précisé à l’été 2026. Il a déjà été annoncé qu’il devrait comprendre 7 indicateurs dont 6 seront automatisés via la DSN et le septième serait à déclarer manuellement au moins tous les trois ans. Ce nouvel indicateur concernerait les écarts de rémunération pour des postes de valeur égale, sans tenir compte du genre. En complément des autres obligations annoncées (notamment affichage d’une fourchette de rémunération dans les offres d’emploi, droit pour les salariés d’accéder aux rémunérations moyennes associées à leur poste), il est important de réétudier les politiques de rémunérations d’ici l’application de la réforme.

→ Accord de pénibilité

L’entreprise doit également conclure un accord de prévention de la pénibilité ou, à défaut, mettre en place un plan d’action. Cette exigence s’applique aux entreprises dont une proportion significative des salariés est exposée à des facteurs de risques professionnels tels que les manutentions manuelles, les postures pénibles, les vibrations, le travail de nuit, ou encore l’exposition à des substances chimiques dangereuses (article L.138-29 à 138-31 du Code de la sécurité sociale).

A défaut d’accord ou de plan d’action, l’entreprise encourt une pénalité pouvant atteindre 1% de la masse salariale. L’accord ou le plan d’action, conclu pour une durée maximale de 3 ans, doit intégrer des thèmes définis par décret (prévention de la pénibilité, adaptation des postes de travail, réduction des expositions et accompagnement des salariés concernés). Les entreprises de 50 à 299 salariés peuvent toutefois être exonérées de cette pénalité si elles sont couvertes par un accord de branche étendu conforme.

Cet accord doit être transmis à l’autorité administrative pour se mettre en conformité et éviter les sanctions.

Il ne doit pas être confondu avec le DUERP qui est une obligation qui s’impose à toutes les entreprises dès le 1er salarié. Il recense les risques professionnels et prévoit des mesures de prévention adaptées.

L’avis de nos experts :

Si l’accord de pénibilité est une réponse à une obligation légale, il peut également être un outil de gestion des RH et constituer un réel levier de politique sociale (amélioration des conditions de travail, réduction des arrêts maladie, fidélisation des salariés sur des postes « difficiles », renforcer le dialogue social par l’implication du CSE, mieux cibler les formations, …)

La BDESE

Le passage à 50 salariés déclenche pour l’employeur l’obligation de mettre en place une Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) (articles L.2312-18 du Code du travail). Ce dispositif est essentiel pour garantir la transparence vis-à-vis des représentants du personnel et faciliter le dialogue social au sein de l’entreprise.

La BDESE centralise toutes les informations nécessaires à la consultation et à l’information du Comité social et économique (CSE) sur les grandes orientations économiques, financières, sociales et environnementales de l’entreprise. Elle doit notamment contenir des données sur l’évolution de l’emploi, les rémunérations, la formation professionnelle, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les impacts environnementaux de l’activité.

Pour les entreprises de 50 à 300 salariés, le contenu minimal de la BDESE est défini par décret. La mise en place de la BDESE doit également respecter des règles d’accessibilité : elle doit être disponible en permanence pour les membres du CSE et mise à jour régulièrement. Le défaut de BDESE constitue une entrave au fonctionnement des instances représentatives et peut exposer l’employeur à des sanctions.

L'avis de nos experts:

La BDESE n'est pas qu'une formalité, elle est aussi un outil stratégique.

Le local de restauration

Le franchissement du seuil de 50 salariés entraîne pour l’employeur l'obligation de mettre à disposition un local de restauration conforme aux règles d’hygiène et de sécurité (article R.4228-22 du Code du travail).

À la demande du CSE ou des salariés, ce local doit être équipé de tables et sièges en nombre suffisant, d’un réfrigérateur pour la conservation des aliments, d’un micro-ondes ou autre dispositif de réchauffage, d’un point d’eau potable et d’une ventilation adéquate.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions de l’inspection du travail.

A noter également: les sanitaires mis à disposition des salariés doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap, conformément aux exigences du Code du travail (article R.4228-1).

Rémunération & contributions sociales : quelles obligations ?

Le franchissement du seuil de 50 salariés emporte des conséquences significatives en matière de rémunération et d’avantages sociaux. L’entreprise devient soumise à plusieurs dispositifs légaux destinés à renforcer le partage de la valeur et à améliorer le bien-être des salariés.

Un dispositif de partage de la valeur

Les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation de mettre en place un dispositif de participation, permettant aux salariés de bénéficier d’une redistribution des bénéfices réalisés. Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé selon une formule légale, bien qu’une formule dérogatoire plus favorable puisse être prévue par accord.

La participation est accompagnée d’un plan d’épargne entreprise (PEE), qui facilite la gestion et la capitalisation de ces sommes par les salariés.

À noter : certaines entreprises peuvent être exonérées de cette obligation sous conditions, notamment si un accord de branche ou d’entreprise en prévoit autrement, ou en cas de situation économique particulière.

L'avis de nos experts:

Il est possible d’optimiser la politique de rémunération en négociant un accord de participation avec une formule dérogatoire permettant de verser un montant plus important et diminuer les charges sociales de l’entreprise. Dans la même optique, il est possible de cumuler ce dispositif avec un accord d’intéressement, une prime de partage de la valeur, etc.

Autres obligations liées au franchissement du seuil

Le franchissement du seuil entraîne également le versement de contributions sociales complémentaires :

- Participation à l'effort de construction (PEEC) à hauteur de 0,45 % de la masse salariale brute;

- Fonds national d'aide au logement (FNAL) à 0,50 %;

- Forfait social de 20 % sur les sommes versées au titre de la participation.

Ces cotisations doivent être intégrées à la déclaration sociale nominative (DSN) au plus tard le 5 du mois suivant le versement.

Le franchissement du seuil des 50 salariés marque un tournant pour l’entreprise, synonyme d’un renforcement du dialogue social et de nouvelles responsabilités pour l’employeur.

Anticiper ces obligations et s’entourer des bons conseils est essentiel pour sécuriser sa conformité, éviter les sanctions et construire une politique sociale durable.

Au-delà d’un cadre légal plus exigeant, ces mesures sont aussi une opportunité de renforcer l’engagement des collaborateurs et d’améliorer la qualité de vie au travail.

Les experts RSM, spécialistes en Conseil RH, social & Paie accompagnent les entreprises de tous les secteurs dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie. Nos solutions sur mesure sont adaptées à la taille, la maturité et le secteur d'activité de votre entreprise.

Découvrir l'offre de services Conseil RH, social & Paie.